Anolis oculatus

| Anolis oculatus | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||

| Научная классификация | ||||||||||

|

Домен: Царство: Подцарство: Без ранга: Без ранга: Тип: Подтип: Инфратип: Надкласс: Клада: Клада: Класс: Подкласс: Клада: Инфракласс: Надотряд: Отряд: Клада: Подотряд: Семейство: Dactyloidae Daudin, 1802 Подсемейство: Род: Вид: Anolis oculatus |

||||||||||

| Международное научное название | ||||||||||

| Anolis oculatus Cope, 1879 | ||||||||||

| Синонимы | ||||||||||

| Ареал | ||||||||||

|

||||||||||

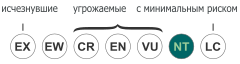

| Охранный статус | ||||||||||

| ||||||||||

Anolis oculatus (лат.) — вид ящериц рода Анолисы (Anolis) из семейства Polychrotidae. Эндемик Карибского острова Доминика, где он встречается в большинстве сред обитания. Вид встречается в разнообразных цветовых формах, которые один герпетолог однажды классифицировал как четыре подвида, что, однако не было признано большинством других ученых, потому что формы постепенно переходят друг в друга. Два более поздних исследования вместо этого предложили концепцию «экотипов», предполагая, что цветовые формы поддерживаются экологическими условиями окружающей среды, несмотря на то, что они генетически неразличимы. Морфология некоторых признаков подвержена клинальной вариации, постепенно изменяясь от одной стороны острова к другой или в зависимости от высоты над уровнем моря. Основная расцветка варьирует от бледно-коричневого или жёлтого до тёмно-зелёного или коричневого. У него также есть узорчатые отметины, варьирующие от светлых пятен до сложных мраморных узоров, а у некоторых популяций также есть большие «глазные» пятна с чёрными кольцами на боках.

Anolis oculatus большую часть времени проводит на деревьях, но охотится в основном на земле. Основную добычу составляют мелкие насекомые, реже ящерица охотится на мягкотелых беспозвоночных и мелких позвоночных. Долгоживущие и поздно созревающие Anolis oculatus обычно способны размножаться в возрасте от двух до трех месяцев. Самки откладывают яйца, и размножение может происходить в любое время года. Кладка состоит из одного или редко двух яиц и откладывается под камнями или под листьями на земле. Хотя в настоящее время вид широко распространён и обычен на Доминике, в 2007 году некоторые авторы высказали мнение, что он может столкнуться с конкуренцией со стороны A. cristatellus, который был интродуцирован на остров с Пуэрто-Рико в начале 2000-х годов.

История и таксономия

[править | править код]

Anolis oculatus, называемый доминиканским анолисом среди местных жителей известен как «зандоли» («древесная ящерица»)[1]. Коренные народы считали его присутствие в своём доме признаком «хорошего настроения», согласно Хоничёрч.

Американский палеонтолог и герпетолог Эдвард Дринкер Коп дал в 1864 году краткое описание Anolis alliaceus, который теперь рассматривается как синоним вида A. marmoratus с другого острова, на основе шестнадцати экземпляров из Британского музея, которые не хватало точных данных о месте сбора. Позже он отдельно описал Xiphosurus oculatus в 1879 году по тринадцати экземплярам из Национального музея США (ныне Смитсоновский институт); название лат. oculatus («глазастый») относится к его характерным боковым пятнам. Два таксона отнёс к синонимам в 1888 году немецко-британский зоолог Альберт Гюнтер[2].

Из-за различий в цвете возник вопрос, является ли доминиканский анолис на самом деле несколькими видами или только одним[3]. Американский герпетолог Джеймс Д. Лэзелл-младший попытался объяснить эту вариацию в публикации 1962 года. В 1959 году он путешествовал по острову пешком или верхом[4], собрав более 500 образцов из тридцати населенных пунктов Доминики[5]. Из этого он пришёл к выводу, что это — единственный вид, и объяснил его вариацию, классифицируя спектр различных цветовых форм как четыре подвида, организованных по регионам: A. o. oculatus, найденный вдоль юго-западного побережья, с голотипом из столицы Розо (наиболее точно соответствующий первоначальному типу, описанному Копом; A. o. cabritensis, встречающийся вдоль северо-западного побережья, с голотипом с полуострова Кабритс (ныне Национальный парк Кабритса); A. o. montanus, в центральном, высокогорном тропическом лесу, с голотипом с берегов пресноводного озера; и А. о. winstoni, найденный вдоль северо-восточного побережья, с голотипом из деревни Вудфорд-Хилл[6]. Однако эти первые описания относились только к самцам и опускали некоторые морфологические особенности, такие как изменение чешуи[7]. Лазель вернулся на Доминику в 1966 году, чтобы собрать новые образцы, и в 1972 году дополнил свои оригинальные описания, включая цветные иллюстрации полового диморфизма среди типов[8].

Лазелл отметил, что подвиды, которые он описал, соответствуют «совершенно разным» экологическим зонам Доминики, которые возникают в результате того, что возвышения на небольшом острове взаимодействуют с преобладающими ветрами, вызывая различные осадки и растительность[9]. Однако более поздние морфологические и молекулярные исследования определили, что между различными популяциями нет прерывания потока генов, а вместо этого наблюдались клинальные вариации, когда отдельные ящерицы постепенно отличались друг от друга, давая очень разные формы от одного конца острова к другому[10]. Таким образом, исследователи определили, что нет никаких оснований для использования номенклатуры подвидов[11]. Первые подвиды были описаны Малхотрой и Торпом как «экотипы» на основании их географического ареала: южно-карибский экотип соответствует бывшему A. o. oculatus; северо-карибский экотип к A. o. cabritensis; горный экотип A. o. монтанус; и атлантический экотип к A. o. winstoni[12].

Описание

[править | править код]

Anolis alliaceus — вид среднего размера для анолисов, длина от кончика морды до клоаки (SVL) у самцов достигает 61-98 мм в зависимости от популяции (при этом на большей высоте над уровнем моря встречаются более крупные образцы), хвосты как минимум равной длины; самки мельче во всех популяциях[13]. У взрослых самцов есть гребень на хвосте и выдающийся выдвигающийся горловой мешок, часто ярко-жёлтый или оранжевый. Горловой мешок у самок лишь в зачаточном состоянии и менее ярко окрашен. У некоторых могут быть ярко-голубые глаза[14]. Ящерицы этого вида способны незначительно менять цвет, но не так сильно, как некоторые другие анолисы[15].

Основной цвет варьируется от бледно-коричневого или пепельно-серого до тёмно-коричневого или зелёного. Раскраска также может сущетвенно различаться. Взрослые самцы во всех популяциях имеют некоторую комбинацию белых или светлых пятен, распределенных по большей части тела. У разных популяций это проявляется в виде небольших равномерно распределённых пятен; разбросанные группы белых чешуек; или полосы, которые сходятся вместе, образуя мраморный рисунок. Самцы в некоторых популяциях дополнительно имеют более крупные боковые пятна, окаймлённые чёрными пятнами неправильной формы. Отметины на самках и молодых особях значительно светлее или менее отчетливы, а чёрные пятна встречаются крайне редко. У самок и молодых особей могут быть дополнительно боковые или средние полосы на спине.

Причина такой изменчивости вида была предметом многих исследований[16]. Морфологические признаки меняются независимо друг от друга, так что наличие одного признака не предсказывает присутствие другого. Некоторые черты меняются по высоте над уровнем моря, а другие по долготе или могут коррелировать с экологическими факторами, такими как количество осадков и тип растительности[17]. Популяции в более сухих средах обитания имеют тенденцию быть более бледными с мраморными или пятнистыми отметинами, в то время как популяции в более влажных средах обитания более тёмно-зелёные, поэтому Малхотра и др. Использовали термин «экотип». Другой вид A. marmoratus на Гваделупе, соседней группе островов, имеет ряд ареалов, сопоставимых с Доминикой[18].

Описание экотипов

[править | править код]

Экотип северного Карибского моря (из которого чрезвычайно различающиеся особи ранее классифицировались как A. o. Cabritensis) встречается в самой засушливой части Доминики, в невысоких кустарниковых лесах на северо-западе Карибского побережья. У него могут быть отметины самых сложных рисунков среди из всех популяций, с яркими светлыми пятнами, которые сливаются вместе, образуя неправильные полосы или мраморность. Самцы обычно имеют ряд заметных боковых чёрных пятен. Его основной цвет преимущественно серый или бледно-жёлто-коричневый, иногда с более тёмной, иногда красноватой в области головы.

Южно-карибский экотип (A. o. Oculatus) встречается на южном и юго-западном побережье, который существенно не отличается от северного. Он самый маленький по размеру и самый бледный по цвету и отметинам. Имеет основной цвет от светло-коричневого до жёлтого с разными белыми пятнами, которые обычно нечёткие. Боковые тёмные пятна незаметны или отсутствуют. Этому экотипу угрожает инвазивный A. cristatellus с Пуэрто-Рико.

Горный экотип (A. o. Montanus) встречается в высокогорных тропических лесах в центральной части Доминики. Он имеет тёмно-зелёный цвет, который соответствует цвету покрытым мхом стволов деревьев, на которых они чаще всего встречаются[19]. У них есть маленькие голубовато-белые вторичные пятна и случайные боковые пятна с чёрными кольцами у самцов, как у представителей северокарибского экотипа. В этом экотипе встречаются самые крупные особи.

Атлантический экотип (A. o. Winstoni) встречается на большей части атлантического (восточного) побережья Доминики, которое более влажное, чем западное побережье. Он среднего размера и обычно имеет основной цвет от оранжевого до шоколадно-коричневого, с небольшими разбросанными белыми пятнами, как у горного типа.

Распространение и местообитание

[править | править код]Эндемик острова Доминика, одного из немногих среди Малых Антильских островов, который сохранил свою первоначальную фауну рептилий и амфибий за последние 200 лет[20]. Это один из двух видов ящериц, эндемичных для Доминики, другой — Pholidoscelis fuscatus[21] и единственный местный вид анолисов на Доминике[22]. Anolis alliaceus встречается во всех средах обитания и на всех участках острова до 900 м над уровнем моря и, как правило, многочислен, хотя имеет тенденцию к исчезновению в юго-западном прибрежном регионе из-за инвазивного анолиса[23]. Прибрежные лесные массивы Доминики были особенно отмечены как необычайно благоприятные для рептилий, их биомасса является одной из самых высоких, зарегистрированных для популяций наземных рептилий; По оценкам этот вид встречаются в этой среде со средней плотностью 2 148 особей на гектар[24].

Образ жизни

[править | править код]

Anolis alliaceus является полудревесной ящерицей, которая, в основном, кормится на земле[25]. Питается главным образом насекомыми в зависимости от среды обитания и сезона в зависимости от доступной пищи и размера особи[26]. Также может есть фрукты и даже мелких позвоночных[27]. В ксерических лесах на Карибском побережье Доминики вид в основном питается мелкими муравьями, термитами, коллемболами и сеноедами[28]. Горный экотип, который достигает бо́льших размеров, предпочитает более крупную добычу, такую как дождевые черви, сверчки и кузнечики, хотя более мелкие взрослые особи и молодые особи в условиях тропических лесов также в основном питаются муравьями[29].

Основными хищниками вида являются змея Alsophis antillensis и птицы, в том числе мангровая американская кукушка, кривоклювые пересмешники и королевские тиранны, которые в основном обитают в прибрежных районах[30].

Поведение

[править | править код]

Как самцы, так и самки — территориальны. Территории самцов примерно в два раза больше, чем самок, и самцы, как правило, спариваются с самками на перекрывающихся территориях[31]. Территории самок могут перекрываться в районах с высокой плотностью особей[32]. Исследования показали, что поток генов внутри вида определяется миграцией самцов, предполагая отсутствие у самок значительных предпочтений при выборе партнёра[33]. Миграция самцов, вероятно, происходит в молодом возрасте, так как взрослые анолисы в основном ведут малоподвижный образ жизни[34].

В периоды активности анолисы обычно садятся на дерево или другой вертикальный объект головой вниз, чтобы просматривать землю в поисках пищи или других ящериц, хотя такое положение делает их уязвимыми для хищников[35]. Находясь в таком положении, самцы вытягивают и убирают свой ярко окрашенный горловой мешок, как для привлечения самки, так и для отпугивания конкурента[36]. Самцы также делают кивающие головой движения или выполняют «отжимания», используя передние лапы. Вторгшийся самец может вызвать конфронтацию, во время которой они будут кружить в угрожающей позе в непосредственной близости друг от друга, раздувая свои тела и разинув рот, чтобы казаться больше. Физический контакт во время этих столкновений редок и кратковременен, а если и происходит, то редко приводит к физическим травмам. Пришелец обычно отступает, даже если он крупнее, чем хозяин территории.

Характер поведения отличается в различных популяциях, но в целом, как правило, наибольшая активность наблюдается в более прохладное время дня[37]. В ксерических лесах на западном побережье Доминики вид активен в течение дня с пиками на рассвете и в сумерках, в то время как в популяциях тропических лесов он обычно неактивен в середине дня, оставаясь на высоких насестах[38]. Ночью анолис взбирается на кончики ветвей и спит, цепляясь за листья, где более тяжелые ночные хищники не могут добраться до них[39].

В некоторых популяциях этот вид очень терпим к людям, что позволяет им приближаться ближе, прежде чем отступить[40]. При испуге ящерица будет искать убежище под камнями или мусором[41].

Жизненный цикл и размножение

[править | править код]

Это относительно долгоживущие ящерицы, которые поздно достигают зрелого возраста по сравнению с другими видами анолисов с материка[42]. Самцы созревают при размере тела 35 мм, а самки — 40 мм, которого они, вероятно, достигают в возрасте 2—3 месяцев[43]. Размножение происходит круглый год с пиком в конце сухого сезона, особенно в таких областях, как северное побережье Карибского моря, где больше сезонных колебаний количества осадков[44]. Самки яйцекладущие и ежегодно откладывают несколько кладок яиц с коротким периодом между кладками[45]. В неволе самки откладывают яйца каждые 14 дней[46]. Каждая кладка обычно содержит только одно яйцо, изредка два[47]. Образование яиц происходит в чередующихся яичниках и перекрывает циклы, так что один яичник заканчивает свой цикл после начала противоположного яичника[48]. Яйца откладывают под камнями или листьями[46].

Эволюционные взаимоотношения

[править | править код]Анолисы в Карибском бассейне широко изучались как «один из наиболее известных случаев адаптивной радиации»[49]. В 2002 году Anolis alliaceus был классифицирован как часть «группы Anolis bimaculatus» карибских анолисов, которые встречаются на Доминике и островах к северу от него на Малых Антильских островах и более тесно связаны с другими карибскими анолисами, чем с южноамериканскими[50]. В 1972 году Лазелл считал доминиканского анолиса «самым причудливым представителем» того, что он описал как «группу A. bimaculatus», и одним из самых своеобразных представителей этого огромного и разнообразного рода[51]. Кариотип Anolis alliaceus уникален среди этой группы, так как он содержит две пары акроцентрических макрохромосом[52]. На этом основании Лэзелл выдвинул гипотезу о том, что вид «долгое время развивался в изоляции и не имел по-настоящему близких родственников»[53].

В «группе A. bimaculatus» Anolis alliaceus классифицирован как принадлежащий к гваделупо-доминиканской кладе, в которую входят A. marmoratus на архипелаге Гваделупа, A. lividus на Монтсеррате, A. nubilus на Редонде и A. sabanus на Сабе[54]. A. marmoratus terraealtae, обнаруженный только на островах Ле-Сент, расположенном между Доминикой и основными островами Гваделупы, может быть более близок к доминиканскому анолису, чем к другим подвидам A. marmoratus[55]. A. leachi, обнаруженный на Антигуа и Барбуде, вероятно, является сестринским таксоном гваделупско-доминиканской клады[56].

Генетика

[править | править код]

Поток генов в популяциях доминиканских анолисов на больших территориях Доминики, даже между популяциями разных экотипов и разными членами линий митохондриальной ДНК (мтДНК) характеризуется относительно высоким уровнем[57]. В нём, по-видимому, преобладает миграция самцов, и он происходит с такой скоростью, что, вероятно, предотвращает эволюционное расхождение различных популяций и формирование отдельных видов[33].

Морфологические вариации различных популяций, такие как окраска тела, или «экотипы», отклоняются друг от друга по клинальной вариации, что означает, что цветовые формы или небольшие различия в анатомии переходят друг в друга постепенно, но на наличие конкретных форм также влияют переменные факторы окружающей среды, включая количество осадков и тип растительности[58]. Такой тип изменчивости также обычно несовместимы с образованием отдельных линий мтДНК[59]. Считается, что эта вариация в первую очередь является результатом сильного давления со стороны естественного отбора, вызванного различиями в среде обитания, при этом фенотипическая пластичность является возможным, хотя и менее важным, способствующим фактором[60].

Популяции на западном побережье являются исключением, и, по-видимому, существует преграда для потока генов между популяциями северных и южных экотипов[61]. Хотя экологические условия кажутся постоянными с севера на юг, всего в нескольких километрах от северного побережья происходит переход от северной формы к южному экотипу, при этом генетическая разница между двумя популяциями относительно больше, чем прогнозировалась бы с учётом их географического расстояния[62]. Это разделение может быть результатом вулканического события в течение последних 50 тыс. лет, поскольку переходная зона отмечена относительно недавними потоками лавы[63].

Охранный статус

[править | править код]Виду Anolis alliaceus угрожает инвазивный вид из Пуэрто-Рико Anolis cristatellus, который случайно попал на Доминику в 1997—2002 годы, а с 2007 года начал вытеснять керенной вид в юго-западном прибрежном районе, окружающем столицу Розо[64]. В этой области A. alliaceus стал исчезать или становиться редким[65]. Поскольку это почти весь ареал южного экотипа, некоторые авторы рекомендовали программу разведения в неволе для сохранения этой цветовой формы[66]. Кроме этого, есть опасность, что A. alliaceus может в конечном итоге исчезнуть на большей части Доминики, за исключением определённых сред, которые A. cristatellus, как правило, избегает, таких как леса или горные районы[67].

Примечания

[править | править код]- ↑ Evans & James, 1997, p. 20; Crask, 2007, p. 20. Also spelled «zanndoli».

- ↑ Malhotra & Thorpe, 1992, p. 4

- ↑ Garth Underwood wrote in 1959, regarding the widely varying specimens he examined, that «[a]fter two visits to the island and examination of more than sixty preserved specimens I remain uncertain about the situation in Dominica… Clearly Dominica will require further careful examination.» Underwood, 1959, pp. 204–205.

- ↑ Lazell, 1972, p. 68

- ↑ Lazell, 1962, p. 466

- ↑ Malhotra & Thorpe, 1992, p. 1 Detailed descriptions of the coloration and markings of each described subspecies, along with type specimen data, is provided in Lazell, 1962, pp. 467–475, with a Table of Diagnostic Characters at p. 475 cataloguing variations in throat fan (dewlap) color, white dorsal spotting, black pigment areas, ground color, venter (belly) color, tail crest, and maximum snout-to-vent length (SVL). The SVL numbers should be considered inaccurate or incomplete, however, as Lazell later noted that he had incorrectly omitted larger specimens. See Lazell, 1972, p. 68.

- ↑ Lazell, 1972, pp. 64–68

- ↑ Lazell, 1972, pp. 69–71, 95–96.

- ↑ Stenson, Malhotra & Thorpe, 2002, p. 1680; Lazell, 1962, p. 474.

- ↑ Stenson, Malhotra & Thorpe, 2002, p. 1680; Malhotra et al., 2007, p. 182; Malhotra & Thorpe, 1992, p. 4.

- ↑ Malhotra & Thorpe, 1992, p. 4 «Consequently, meaningful definition of boundaries between subspecies is difficult».

- ↑ See Malhotra & Thorpe, 1992, pp. 3–4 for photographic comparisons of these ecotypes for both males and females.

- ↑ Descriptions are given in Malhotra & Thorpe, 1999, pp. 21–24; Malhotra & Thorpe, 1992, p. 1; Evans & James, 1997, p. 20; Lazell, 1962, pp. 466–475; and Lazell, 1972, pp. 69–71. See also photographs in Malhotra & Thorpe, 1992, pp. 3–4, and color plates in Lazell, 1972, pp. 95–96, illustrating the subspecies as he defined them. See Malhotra & Thorpe, 1997, pp. 68–69, discussing the relationship of male body size to altitude, and noting that size at lower altitudes may be constrained by the higher occurrence of predation in lower coastal areas and by the available food supply.

- ↑ Heselhaus & Schmidt, 1996, p. 42.

- ↑ Underwood, 1959, p. 204.

- ↑ Malhotra & Thorpe, 1999, p. 22.

- ↑ Stenson, Malhotra & Thorpe, 2002, p. 1680; Malhotra & Thorpe, 1992, p. 4.

- ↑ Malhotra & Thorpe, 1999, pp. 75, 77, 81.

- ↑ Malhotra & Thorpe, 1999, p. 43.

- ↑ Malhotra et al., 2007, p. 177.

- ↑ Bullock & Evans, 1990; Crask, 2007, p. 21; Malhotra et al., 2007, p. 182.

- ↑ Malhotra & Thorpe, 1992, p. 1.

- ↑ Malhotra et al., 2007, p. 182.

- ↑ Bullock & Evans, 1990.

- ↑ Malhotra & Thorpe, 2000, p. 246; Malhotra & Thorpe, 1999, p. 27; Lazell, 1962, p. 467.

- ↑ Malhotra & Thorpe, 1999, p. 22; Bullock, Jury & Evans, 1993

- ↑ Malhotra & Thorpe, 2000, p. 246.

- ↑ Malhotra & Thorpe, 1999, p. 27.

- ↑ Malhotra & Thorpe, 1999, p. 27; Bullock, Jury & Evans, 1993

- ↑ Malhotra & Thorpe, 1999, pp. 27–28; Malhotra & Thorpe, 1997, p. 68.

- ↑ Stenson, Malhotra & Thorpe, 2002, p. 1685; Malhotra & Thorpe, 1999, p. 31.

- ↑ Stenson, Malhotra & Thorpe, 2002, p. 1685.

- ↑ 1 2 Stenson, Malhotra & Thorpe, 2002, pp. 1685–1686.

- ↑ Malhotra & Thorpe, 2000, p. 255.

- ↑ Malhotra & Thorpe, 1999, pp. 27, 31; Lazell, 1962, p. 467.

- ↑ A summary description of territorial behavior is in Malhotra & Thorpe, 1999, p. 31.

- ↑ Malhotra & Thorpe, 1999, pp. 22, 30, 43; Malhotra & Thorpe, 1992, p. 4.

- ↑ Malhotra & Thorpe, 1999, pp. 30, 43.

- ↑ Malhotra & Thorpe, 1997, pp. 30–31.

- ↑ Malhotra & Thorpe, 1999, pp. 29–30 (noting that the population at Cabrits National Park is comparatively tame).

- ↑ Lazell, 1962, p. 467.

- ↑ Malhotra & Thorpe, 1997, p. 68.

- ↑ Somma & Brooks, 1976, pp. 254–255.

- ↑ Malhotra & Thorpe, 1999, p. 31; Somma & Brooks, 1976, pp. 251–252, 254.

- ↑ Somma & Brooks, 1976, p. 254.

- ↑ 1 2 Malhotra & Thorpe, 1999, p. 31.

- ↑ Somma & Brooks, 1976, p. 253.

- ↑ Somma & Brooks, 1976, p. 255.

- ↑ Schneider, Losos & de Queiroz, 2001, p. 1.

- ↑ The other major Lesser Antillean group, the «roquet series» of anoles, is found on Martinique (the island directly south of Dominica) and islands to its south. It is distantly related to the bimaculatus series, having more affinity with South American taxa. See Stenson, Thorpe & Malhotra, 2004, p. 2, and Schneider, Losos & de Queiroz, 2001, p. 1 for an overview of these groups.

- ↑ Lazell, 1972, p. 64.

- ↑ Lazell, 1972, p. 71; Schneider, Losos & de Queiroz, 2001, p. 8.

- ↑ Lazell, 1972, p. 71.

- ↑ See Stenson, Thorpe & Malhotra, 2004 and Schneider, Losos & de Queiroz, 2001 generally for descriptions and charts of these relationships, and the methodology used. A. nubilus was omitted by Schneider et al. for lack of data; see discussion in Stenson, Thorpe & Malhotra, 2004, p. 7.

- ↑ Stenson, Thorpe & Malhotra, 2004, p. 7 (who recommend it be recognized as a separate species, A. terraealtae); Schneider, Losos & de Queiroz, 2001, p. 8.

- ↑ Stenson, Thorpe & Malhotra, 2004, p. 6; Schneider, Losos & de Queiroz, 2001, pp. 5, 7–8, 10.

- ↑ Stenson, Malhotra & Thorpe, 2002, p. 1683.

- ↑ Stenson, Malhotra & Thorpe, 2002, p. 1680 («for example, an east-west cline in tail depth and altitudinal clines in scale size and body size»).

- ↑ Stenson, Malhotra & Thorpe, 2002, p. 1680.

- ↑ See Thorpe, Reardon & Malhotra, 2005, generally; Malhotra & Thorpe, 2000, p. 246.

- ↑ Stenson, Malhotra & Thorpe, 2002, pp. 1683, 1686.

- ↑ Stenson, Malhotra & Thorpe, 2002, pp. 1680, 1686.

- ↑ Malhotra & Thorpe, 2000, p. 254; Stenson, Malhotra & Thorpe, 2002, p. 1686.

- ↑ Malhotra et al., 2007, pp. 182, 187–188. This species is believed to have entered the island via imported goods, as its sites of original invasion are adjacent to a cargo airport and a sea port.

- ↑ Malhotra et al., 2007, p. 178.

- ↑ Malhotra et al., 2007, p. 192.

- ↑ Malhotra et al., 2007, p. 188.

Ссылки

[править | править код]- Cope, E.D. (1864), "Contributions to the herpetology of tropical America", Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., 1864: 166—181

- Cope, E.D. (1879), "Eleventh contribution to the herpetology of tropical America", Proc. Am. Philos. Soc., 18: 261—77

- Günther, A. (1888), "Notes on reptiles and frogs from Dominica, West Indies", Ann. Mag. Nat. Hist., Series 6, 2: 362—366

Литература

[править | править код]- Bullock, D.J.; Evans, Peter G.H. (1990), "The distribution, density and biomass of terrestrial reptiles in Dominica, West Indies", J. Zool., 222 (3): 421—43, doi:10.1111/j.1469-7998.1990.tb04042.x

- Bullock, D.J.; Jury, H.M.; Evans, P.G.H. (1993), "Foraging ecology in the lizard Anolis oculatus (Iguanidae) from Dominica, West Indies", J. Zool., 230 (1): 19—30, doi:10.1111/j.1469-7998.1993.tb02669.x

- Crask, Paul (2007), Dominica, England: Bradt Travel Guides, pp. 20–21, ISBN 1-84162-217-6

- Evans, Peter G.H.; James, Arlington (1997), Dominica, Nature Island of the Caribbean: Wildlife Checklists, Dominica Ministry of Tourism, p. 20

- Heselhaus, Ralf; Schmidt, Matthias (1996), Caribbean Anoles, New Jersey: TFH Publications

- Honychurch, Lennox, Lennox Honychurch's A-to-Z of Dominica's Heritage, Архивировано из оригинала 27 сентября 2011, Дата обращения: 28 января 2010 Архивная копия от 27 сентября 2011 на Wayback Machine

- Lazell, James D., Jr. (1962), "The Anoles of the Eastern Caribbean (Sauria: Iguanidae). Part V. Geographic Differentiation in Anolis oculatus on Dominica", Bulletin of the Museum of Comparative Zoology at Harvard College, 127: 466—475

{{citation}}: Википедия:Обслуживание CS1 (множественные имена: authors list) (ссылка) - Lazell, James D., Jr. (1972), "The Anoles (Sauria, Iguanidae) of the Lesser Antilles", Bulletin of the Museum of Comparative Zoology at Harvard College, 143 (1): 64—71

{{citation}}: Википедия:Обслуживание CS1 (множественные имена: authors list) (ссылка) - Malhotra, Anita; Thorpe, Roger S. (1992), "Anolis oculatus (Cope): Dominican Anole", Catalogue of American Amphibians and Reptiles, 540: 1—4

- Malhotra, Anita; Thorpe, Roger S. (1997), "Size and shape variation in a Lesser Antillean anole, Anolis oculatus (Sauria: Iguanidae) in relation to habitat", Biological Journal of the Linnean Society, 60: 53—72, doi:10.1111/j.1095-8312.1997.tb01483.x

- Malhotra, Anita; Thorpe, Roger S. (1999), Reptiles & Amphibians of the Eastern Caribbean, London: Macmillan Education, ISBN 0-333-69141-5

- Malhotra, Anita; Thorpe, Roger S. (2000), "The Dynamics of Natural Selection and Vicariance in the Dominican Anole: Patterns of Within-Island Molecular and Morphological Divergence", Evolution, 54 (1): 245—258, doi:10.1554/0014-3820(2000)054[0245:TDONSA]2.0.CO;2

- Thorpe, Roger S.; Reardon, J.T.; Malhotra, Anita (2005), "Common garden and natural selection experiments support ecotypic differentiation in the Dominican anole (Anolis oculatus)", Am. Nat., 165 (5): 495—504, doi:10.1086/428408, PMID 15791540

- Malhotra, Anita; Thorpe, Roger S.; Hypolite, Eric; James, Arlington (2007), "A report on the status of the herpetofauna of the Commonwealth of Dominica, West Indies", Appl. Herpetol., 4 (2): 177—94, doi:10.1163/157075407780681365

- Schneider, Christopher J.; Losos, Jonathan B.; de Queiroz, Kevin (2001), "Evolutionary Relationships of the Anolis bimaculatus Group from the Northern Lesser Antilles", J. Herpetol., 35 (1): 1—12, doi:10.2307/1566016, JSTOR 1566016

- Stenson, Andrew G.; Malhotra, Anita; Thorpe, Roger S. (2002), "Population differentiation and nuclear gene flow in the Dominican anole (Anolis oculatus)", Molecular Ecology, 11 (9): 1679—1688, doi:10.1046/j.1365-294X.2002.01564.x

- Stenson, Andrew G.; Thorpe, Roger S.; Malhotra, Anita (2004), "Evolutionary differentiation of bimaculatus group anoles based on analyses of mtDNA and microsatellite data", Molecular Phylogenetics and Evolution, 32 (1): 1—10, doi:10.1016/j.ympev.2003.12.008, PMID 15186792

- Somma, Carolynn A.; Brooks, Garnett R. (1976), "Reproduction in Anolis oculatus, Ameiva fuscata and Mabuya mabouya from Dominica", Copeia, 1976 (2): 249—256, doi:10.2307/1443943, JSTOR 1443943

- Underwood, Garth (1959), "The anoles of the eastern Caribbean (Sauria, Iguanidae). Part III. Revisionary notes", Bull. Mus. Comp. Zool., 121: 191—226